カテゴリ

- 舌痛症:口腔内灼熱症候群 (2)

- コロナ後遺症 (8)

- 斜視・複視・色覚異常 (3)

- 乾燥性皮膚炎 (1)

- アトピー (1)

- いぼ痔・切れ痔 (1)

- 帯状疱疹 (1)

- ホスピス緩和ケア (5)

- ぜんそく (2)

- 蕁麻疹 (2)

- 新着情報 (4)

- 朝起きれない起立性調節障害 (3)

- 再生医療 (2)

- 線維筋痛症 (1)

- 腰痛 (1)

- 小児鍼 (4)

- 鍼灸治療 (6)

- 頭痛・片頭痛 (2)

- 円形脱毛症・薄毛 (3)

- 腰痛・神経痛 (1)

- めまい・メニエール病 (5)

- 突発性難聴 (12)

- 不妊症 (4)

- 生理痛 (2)

- スポーツ障害 (3)

- 陣痛促進 (3)

- 逆子 (6)

- イベントのお知らせ (16)

- 顔面神経麻痺 (7)

- 休診のお知らせ (3)

月別 アーカイブ

- 2025年2月 (2)

- 2024年12月 (2)

- 2024年11月 (2)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (1)

- 2024年7月 (1)

- 2024年4月 (1)

- 2023年12月 (1)

- 2023年11月 (1)

- 2023年7月 (1)

- 2023年6月 (1)

- 2023年4月 (1)

- 2023年3月 (3)

- 2023年2月 (1)

- 2023年1月 (3)

- 2022年11月 (4)

- 2022年10月 (1)

- 2022年9月 (2)

- 2022年7月 (2)

- 2022年3月 (1)

- 2022年1月 (1)

- 2021年10月 (1)

- 2021年7月 (1)

- 2021年5月 (3)

- 2021年4月 (6)

- 2021年3月 (3)

- 2021年1月 (2)

- 2020年12月 (1)

- 2020年11月 (4)

- 2020年10月 (3)

- 2020年9月 (5)

- 2020年8月 (3)

- 2020年7月 (1)

- 2020年6月 (2)

- 2020年4月 (1)

- 2020年3月 (1)

- 2020年2月 (3)

- 2020年1月 (3)

- 2019年12月 (11)

- 2019年11月 (1)

- 2019年10月 (2)

- 2019年9月 (2)

- 2019年8月 (6)

- 2019年6月 (4)

- 2019年5月 (1)

最近のエントリー

ブログ : 鍼灸治療

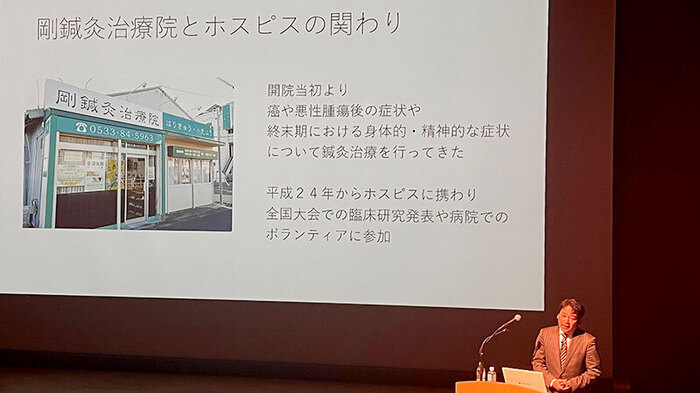

地域医療と地域の鍼灸院の関わり

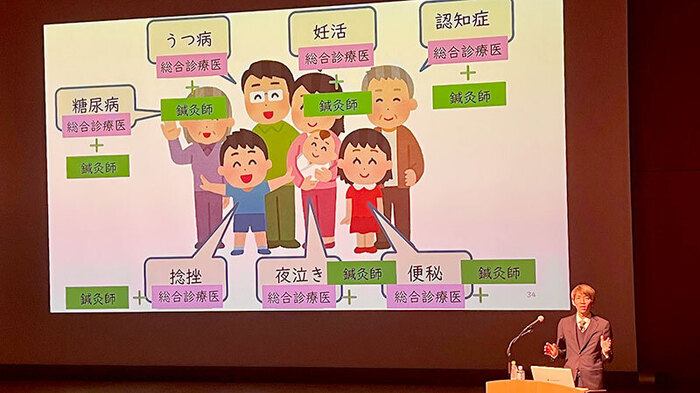

10年振りの参加となる生と死を考える会全国協議会全国大会ですが、二日目は、医師であり鍼灸師でもある寺澤Dr.との対談でした。

寺澤医師は同じ明治鍼灸大学(現明治国際医療大学)を卒業した後 医師免許を取得し医師の立場で鍼灸治療を普及させている先生です。

寺澤医師は、総合診療研修を希望する医師(専攻医)が日本一医師集まる病院といわれている豊田地域医療センターで、医師に対して鍼灸師の理解を深めてもらう活動と、鍼灸師ができることを見つけ出すためにご尽力していました。現在は、長崎県南島原市にある口之津病院で、地域医療に精力的に活動されています。

当院は、平成元年より地域医療として、外来とご自宅への訪問治療をおこなってきました。ご自身で動ける患者さんに対しては、来院していただきなかなか良くならない、病院の治療をしても変化なかった病気、症状に対して、また訪問治療では、末期がんや透析、脳梗塞後遺症、パーキンソン病等の患者さんに対して鍼灸治療をおこなってきました。

今回の対談では、鍼灸師は地域医療の入口としての役割があり、患者さんはご自身の病気、症状があらわれた時に、まずは鍼灸院へ掛り、鍼灸治療で対応できない時には病院を紹介することができるということを解説しました。また、逆のパターンもあり、よくある病院で異常がなく治療法がない場合、治療しても治らない時に鍼灸治療という選択肢があることをご紹介しました。

医師の立場からすれば、鍼灸師がどの程度対応できるかわからない、どんな治療をしているのかわからない、鍼灸師の顔が見えないということが多くの意見として挙げられ、医師と鍼灸師の顔を合わせる機会をつくる、増やしていくのがこれからの課題と提案がありました。

戦後より鍼灸師、鍼灸治療、鍼灸院というキーワードが認知度として低い状況にあります。認知度とは、患者さんの立場での認知度と医師からの認知度どちらもです。

私達鍼灸師がまずは行動に移さないと知らない存在になってしまいます。

ということで患者さんであるみなさんの中に、

-

めまい

-

胃もたれ

-

腰痛

-

腹痛

などの症状で、原因がわからない、今の治療で良くならないとお悩みの時は、一度、鍼灸院へご相談ください。

現状を整理してから、治療法の選択肢をご紹介できるかもしれません。

簡単にできるツボ講座&治療体験in豊橋

2月8日 豊橋 PLATにて

生と死を考える会全国協議会全国大会が開催されました。

この大会は

ホスピスに関わる全国的なイベントです

ホスピス(緩和ケア病棟)は、癌の終末期(余命約半年以内で治療が難しいと考えられる時)の

「患者さんの身体の苦痛や精神的な苦悩を和らげ、残された大切な時間を、その人がその人らしく過ごせるようにする」

ための医療施設です。

日本では1981年に浜松の「聖隷ホスピス」がはじめて開設されました。

そこでは、必要な医療とともに人生の最期をより有意義に、悔いなく過ごすためにあたたかいケアを提供することを目的としています。

大会名は少し重く難しいかもしれませんが、

一般の人に向けて

自分が、家族が癌になった時

どのようにすることが望ましいのか?

選択肢と選び方を学べるイベントです。

大会の中で、当院はホスピスに関わる

-

医療従事者

-

患者さん

-

者さんのご家族

-

患者さんのご友人

を対象とした講座を開催しました。

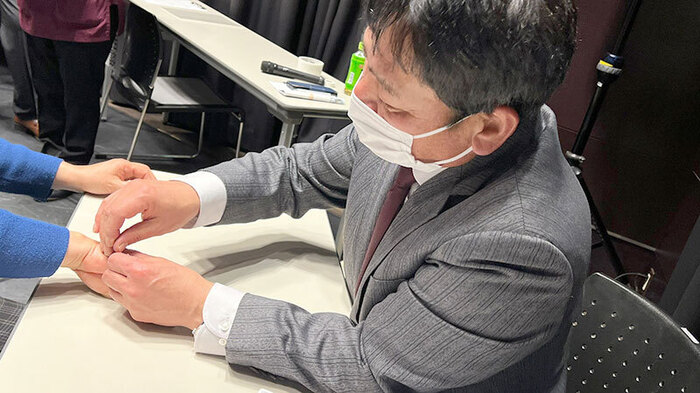

講座では、闘病・看護・介護・生活での体の不具合

に対して簡単にできるツボの活用法から

実際にツボを押さえてもらったり

鍼治療するとどうなるのか

を体験していただきました。

体験ブースには、

肩こり・腰痛から夜中に足がつる、

冷え性がひどい・眠れない、

自律神経の様々な症状など

気になる症状に対して

鍼治療を体験していただきました。

鍼灸治療は、地域医療で

昔ながらの町医者的な存在です。

万能ではありませんが、「鍼でできること」は鍼をして、病院が必要な時は病院を紹介

客観的に判断するための医療機関です。

今お悩みの症状、どこの科に行けばいいのか、どこの病院に行ったらいいのかわからない時でもご相談いただければ、治療の選択肢と、鍼灸治療でできることをご説明いたします。

抗がん剤の副作用を軽減させる鍼灸治療

抗がん剤の副作用を和らげ、患者さんの負担を減らす「支持療法」が進化しています。

というか、鍼灸業界では当たり前のことで、「がん」という病気を診るのではなく、患者さんを診る鍼灸治療は、なぜ、患者さんは苦痛に悩んでいるのか?その本質を探り治療する医学だからです。

今回ご紹介する「支持療法」とは、2024年9月28日付の日本経済新聞に掲載された記事

を題材にしています。

現在、2022年にがんで死亡した人は385,797人で、男性は25.1%(4人に1人)、

また、がん死亡数の順位は、1位肺がん、2位、大腸がん、3位胃がん、4位膵臓がん、5位肝臓がんとなっています。

日本人が一生のうちにがんと診断される確率は2人に1人で、だれでも悪い意味で身近な病気といえるでしょう。

では、「がん」になった時、どのような治療がなされるのかというと、手術、ホルモン療法、抗がん剤、放射線等さまざまです。

ここでどの治療法にもいえることが、「副作用が大きい」ということです。

がんの治療には、少なからず副作用という問題に直面します。

副作用には

- 手術後の痛み

- 抗がん剤投与後のしびれ

- 倦怠感

- 吐き気

- 食欲不振

- 脱毛

などが主にあげられます。

今回の掲載記事では

と挙げられ、また抗がん剤の副作用に対する鍼灸治療は

と述べられています。

しかし、病院等の医療機関で鍼灸治療をおこなう際に問題もあります。それは

現行の保険制度では、はり・きゅうを抗がん剤治療と同時に受けると混合診療とみなされ、抗がん剤も含めた治療が全額自費となる

ということです。

これは以前からある問題で、がん患者さんが入院中は鍼灸治療が実質できない状態です。しかし、外出許可がおりて鍼灸院に来院される患者さんの場合、鍼灸治療だけ実費でおこなう方法で治療が可能となっていました。

鍼灸治療は、患者さん自身の免疫力、自然治癒力を高める医療です。

抗がん剤の副作用で苦しむ患者さん、手術後の痛みで苦しむ患者さん、白血球数が少なすぎて放射線療法ができない状態の患者さんに鍼灸治療をおこなうことができます。

「がん」で悩む患者さん、またはがんで患うご家族をお持ちの方には鍼灸治療という選択肢を覚えていただきたいです。

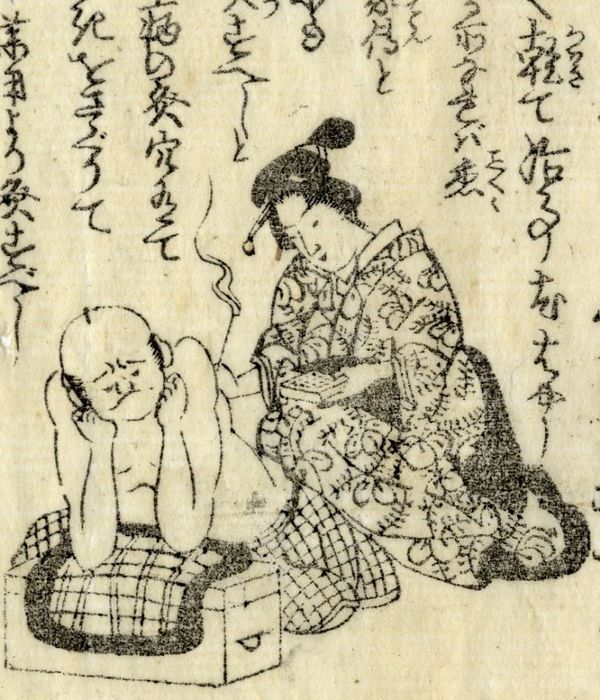

髭長く 腰曲がるまで生きたくば 背と足とに煙たやすな

髭長く

腰曲がるまで生きたくば

背と足とに煙たやすな

たくあん漬けを考案した沢庵和尚は

に活躍した臨済宗の僧侶です

何か美味しいものを食べさせてはくれないか

と頼まれたことです

「空腹は最高の調味料」

という名言につながっています

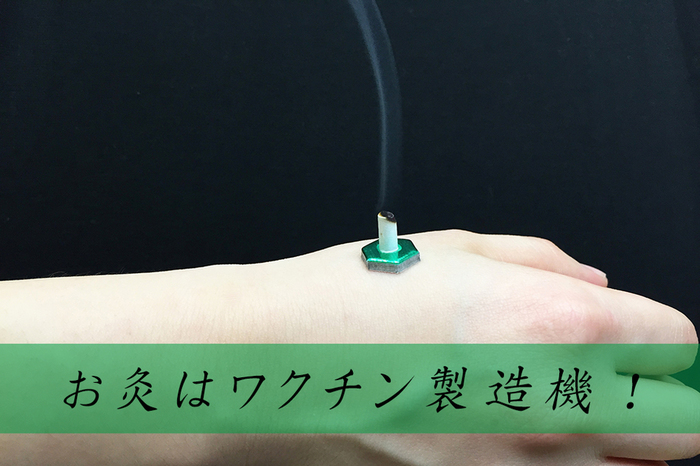

お灸はワクチン製造機です

新型コロナウイルスの薬はいつできる?

もともとウイルスに効く薬ってなんでしょう?

タイなど海外の複数の国で、エイズの発症を抑える「抗ウイルス薬」を患者に投与したところ、症状の改善が見られたと報告されました。

3月2日の発表では、日本でも厚生労働省は新型コロナウイルスに感染した患者に投与し、治療の効果や安全性を確かめる治験を行うことを決めました。

今回は、自分を守る免疫に関わるお話をします。

人間の免疫には自然免疫と獲得免疫という免疫の働きがあります。

ワクチンは抗体を作らせるためのものなのです。

・NK細胞(細胞傷害性自然免疫において機能)

T細胞(細胞性、細胞傷害性適応免疫)

B細胞(液性、抗体による適応免疫)

があります。

まとめると

リンパ球が抗原を認識・記憶

抗原に特異的なヘルパーT細胞が活性化・増殖

抗原に特異的なB細胞が活性化・増殖

★★★★★★★★

★★抗体産生★★

お灸は、アフリカなどの医療を受けられない国民が多い国で

結核、エイズ、結核とエイズとの重複感染、薬剤耐性結核

といった問題の対策として

安価で自分でもできるお灸で免疫力をあげるプロジェクトが実施されています。

みなさんも

お灸で

自分でワクチンを作る治療を始めてみませんか?

お灸をすえる

治療の現場では、病気は生活習慣の乱れから体の不調があらわれ、不調を改善させるため、効果のある適切なツボにお灸をすえなければならないと考えています。

1